小原流では、普段のお稽古とは別に、研究院講師の先生(お家元のちかくで学んでいる本部の先生)が支部にやってきて、採点してくれる会が年5回ほどあります。

今日は今年最後の研究会でした。

育児モードで普段のお稽古はお休みしてるので、感覚的にはブランクですが、参加すると勉強になるので、出れる限り参加するようにしています。

級によって、花材や花型が決められています。

点数がつくで、一喜一憂する面もありますが、大事なのは、何が間違いで、どうしたらより良くなるかを学べるチャンスであるということ。

日頃教えていただいている先生ももちろん素晴らしいけれど、本部の先生は、これまでに触ってきた花の数、生けた作品数が全然違う。

本部の先生に学べる機会があることで、よりステキな生け花へと近づけるわけです。

全体的な講評のあと、時間がある先生のときは個別解説をしてもらえるんだけど、いい点を取ると、それが受けられない。

だから、少し点が悪い時は、残念というよりチャンスなのです。

今日はちょっと惜しい点だったので、個別解説をしてもらえました。

めちゃめちゃ勉強になりました。

二度と同じ花が来ることがないのが、生け花の楽しみであり、難しさでもあります。パターンはあるけど、それも季節や材料によって全く同じはありません。

生け花は切った茎は繋がらないし、枯れた花はもう咲きません。

そういう不可逆性のものを毎週毎週やってきて、今この時、このご縁に集中する。そういう感覚を養っていたんだろうなと、今となっては思うわけです。

華道と、道のつくものなだけあって、奥が深いんだなぁ。

失敗は、次のチャンスで挽回するためのヒントを得るチャンス!

終わりはないね 笑

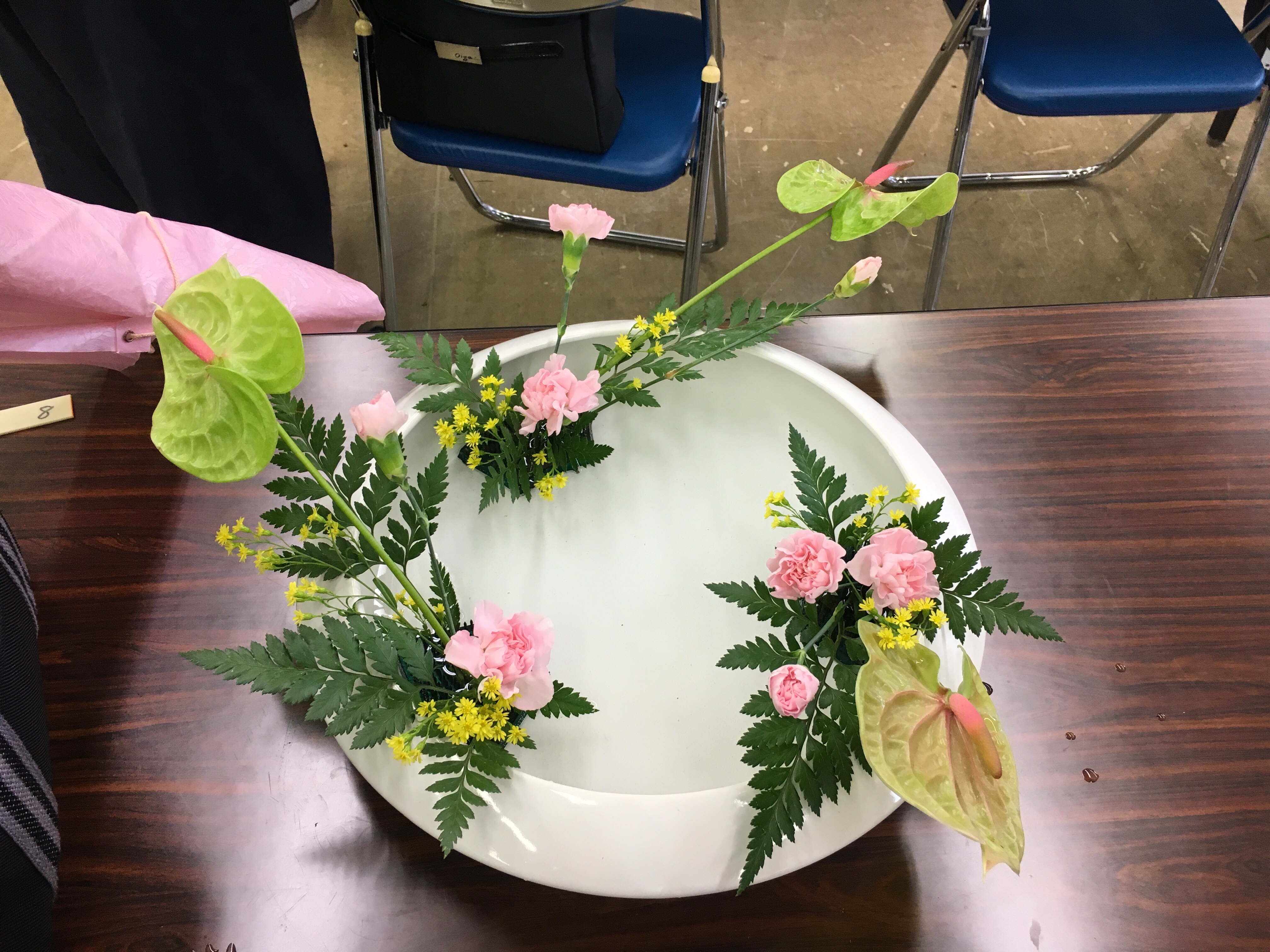

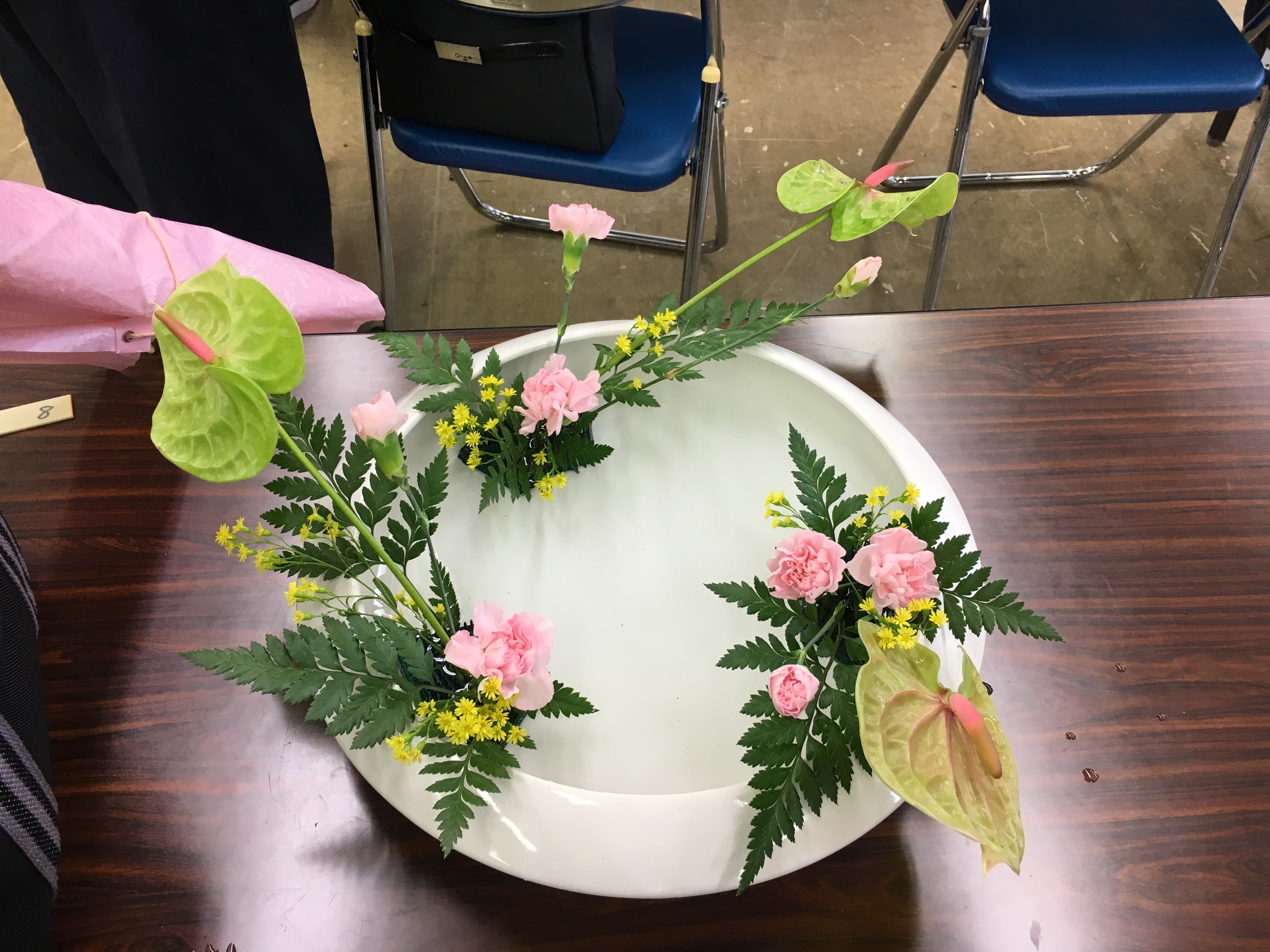

・花材が持つ方向性を活かせる場所に使えていなかった。

・空間のバランス。主と客の群が離れすぎていた(写真は剣山を動かして調整した後です)

・主枝が倒れすぎていた。

・内側への展開になりすぎ。外への広がりももたせるとよい。

kafu

コメント